Livros publicados

Macau entre Repúblicas

A implantação do regime republicano é um tema de particular relevância no processo histórico que conduziu à modernização de uma China milenar e imperial. De certo modo, não obstante reconhecermos a falta de rigor deste tipo de observações, poderemos dizer que foi aqui que aquele processo começou. Mas, na história de um povo e de uma nação não há rupturas absolutas e os elementos de continuidade são as marcas mais estruturantes que remetem para uma temporalidade e duração mais longas.

Para além desta relevância que, por si só, justifica o interesse deste tema, o que nos atrai são as coincidências temporais que, sejamos claros, na história nunca são fruto do acaso. A implantação do regime republicano, quase em simultâneo, em Portugal e na China, oferece-nos uma motivação e curiosidades acrescidas, fundamentais para o desenvolvimento de qualquer processo investigativo.

Estudos desta natureza fazem apelo à mobilização de metodologias da História Comparada e, hoje mais do que nunca, à integração de estudos de História Nacional numa escala global. Só deste modo é possível retirar novos significados de processos históricos, cujas simultaneidades são resultado de movimentos políticos, económicos, sociais e culturais que assumem dimensão mundial. Por outras palavras, estas investigações ajudam-nos a reconhecer o modo como uma abordagem histórica limitada a um determinado território carece de uma contextualização que inclua diferentes escalas: nacional, regional e mundial.

Portugal e China, dois territórios em tudo diferentes e em tudo distantes, fizeram parte de um mesmo processo histórico global que provocou no mundo grandes mudanças, nas duas primeiras décadas do século XX. Algumas destas mudanças marcaram profundamente as direções e os ritmos de evolução de diferentes regiões dispersas pela Ásia e pela Europa, pela América e por África. Estas mutações, que se registaram a uma escala regional mais vasta, resultaram da interinfluência de processos que se desenvolveram à escala nacional ou local, num pequeno território ou cidade, como é o caso de Macau.

Mas, quem conhece esta cidade e a sua História, a sua matriz cultural e as suas identidades, sabe que Macau é sempre um caso diferente. A sua universalidade resultou de um longo processo histórico, que se prolongou por quatro séculos e meio, fruto de uma intensa convergência de mercadores e religiosos, de aventureiros e conquistadores, de gente sem nome bastante para figurar nos anais da História, com as origens mais diversas. Atraindo o mundo, Macau transformou-se num mundo, cruzando culturas ao ritmo a que se cruzavam os mares, procurando destinos pelas mais diversas razões.

Dois espaços exerceram uma particular e evidente influência sobre Macau – China e Portugal. Ambos ofereceram a Macau e à sua história aquilo que ela tem de mais singular e original. Por isso, merece ser alvo de um estudo contínuo, capaz de integrar fontes diversas, de recorrer a metodologias diferenciadas e, desejavelmente, de mobilizar uma abordagem multidisciplinar, que permita uma visão totalizante da sua realidade política, económica, social e cultural.

Os processos de implantação do regime republicano, na China e em Portugal, são apenas um exemplo, ainda que num curto período na escala temporal destas duas nações, de como Macau se construiu no cruzamento de dois destinos diferentes que nela convergiram, num caminho que foi trilhando ao longo dos séculos, marcado mais pela arte humana do encontro e da convivência, e menos pelo confronto ou a guerra.

Alfredo Gomes Dias, Macau entre Repúblicas, Macau, Livros do Oriente, 2022.

Piratas nos Mares de Macau (1854-1935)

PIRATAS NOS MARES DE MACAU (1854-1935) tenta ser mais do que uma simples exposição documental sobre um tema que desperta sempre o interesse de um vasto público.

A figura do “pirata” transporta consigo todo um imaginário de aventuras e romances, de crueldades e barbaridades. Trata-se de um conjunto de representações sociais alimentadas, fundamentalmente, pela literatura e, também, pela indústria cinematográfica. Todavia, quando nos afastamos da imaginação e optamos por realizar um estudo mais profundo, percebemos rapidamente que estamos perante um tema particularmente complexo.

Por isso, PIRATAS NOS MARES DE MACAU (1854-1935) é um projecto que se propõe, por um lado, despertar o interesse pelo estudo e pela investigação sobre este tema, enquanto problemática histórica multidimensional – geopolítica, diplomática, económica e social – e, por outro lado, divulgar um fundo documental particularmente rico, que se encontra à guarda do Arquivo de Macau (AM).

A concretização deste projecto teve a sua primeira fase na preparação e publicação de um livro de fontes, em dois volumes, reunindo um amplo conjunto de documentos integrados no espólio do AM, os quais foram complementados com as informações/notícias retiradas da imprensa escrita de Macau, no período situado entre os anos de 1854 e 1935.

A segunda fase consistiu na concepção e organização da exposição PIRATAS NOS MARES DE MACAU (1854-1935), com o objectivo de dar a conhecer ao público, investigadores e não só, a diversidade e amplitude temática dos documentos depositados no AM, dando conta das diferentes dimensões que o fenómeno da pirataria assume, enquanto prática social integrada num sistema político, económico, social e cultural mais vasto.

Alfredo Gomes Dias, Piratas nos Mares de Macau (1854-1935), Macau, Instituto Cultural do Governo da RAEM/Arquivo de Macau, 2020

Piratas nos Mares de Macau (1854-1935). Fundo Documental

Sendo a História, por excelência, a ciência que estuda o Outro, – porque colocado num tempo e num espaço diferentes – a sua construção está particularmente dirigida para a diversidade humana, considerando o seu contexto espaciotemporal e os seus comportamentos culturais, sociais e políticos. Mas, dentro desta diversidade, a História hoje deve direccionar o seu estudo, não apenas para as classes dominantes, das quais emergem os personagens históricos marcantes, identificados como as grandes figuras, mas também para os chamados “invisíveis da História”.

Abre-se, assim, o caminho para a construção de um saber histórico alternativo, cujo campo de investigação nos conduz ao estudo dos grupos humanos quase sempre esquecidos, senão mesmo premeditadamente ignorados pela História, fazendo corresponder à marginalização social a invisibilidade imposta pela História tradicional.

Estamos perante o desafio de tentar assumir a construção de uma História na sua totalidade social, reconhecendo o lugar, papel e função de cada grupo humano nas diferentes sociedades em que se integravam, mas das quais foram excluídos pelos mais diferentes motivos e razões, e sobre os quais se mantém um espesso manto de preconceitos/pré-conceitos que os remete, na melhor das hipóteses, para uma nota de rodapé nos extensos volumes da nossa velha historiografia, que privilegia a “verdade” dos vencedores.

Esta perspectiva que aqui se desenha implica o aprofundar de uma História Social que contemple vencedores e vencidos, dominadores e dominados, dentro das dinâmicas políticas, económicas e sociais que geraram acontecimentos e processos históricos que se pautaram pela presença daqueles que se encontravam para além das margens da sociedade, como é o caso dos “piratas”.

Alfredo Gomes Dias, Piratas nos Mares de Macau. Fundo Documental (1854-1935), 2 Volumes, Macau, Instituto Cultural do Governo da RAEM/Arquivo de Macau, 2019.

Chapas Sínicas - Histórias de Macau na Torre do Tombo

A colecção de “Registos Oficiais de Macau Durante a Dinastia Qing (1693-1886)”, candidatura conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, foi inscrita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no Registo da Memória do Mundo, em 30 de Outubro de 2017. Os registos reflectem as condições da sociedade, a vida das pessoas, o desenvolvimento urbano e o comércio, etc. de Macau durante a dinastia Qing. Além disso, representam o papel de Macau para o mundo. A exposição apresentará uma selecção de mais de cem documentos para partilhar histórias que, embora tenham ocorrido em Macau, são de relevância histórica para a China, Portugal e até para a história mundial. Pretende-se que o cruzamento dos registos com as respectivas imagens e documentos possam ajudar a construir um retrato vivo de Macau durante a Dinastia Qing

Zhang Wenqin e Alfredo Gomes Dias. Chapas Sínicas - Histórias de Macau na Torre do Tombo, Macau, Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau / Arquivo de Macau, 2018

Refugiados de Xangai. Macau (1937-1964). Fundo Documental

Procurar um refúgio é partir em busca de um novo sentido para a vida e ser um refugiado é sentir a privação do que se considera fundamental para garantir a subsistência. Por isso, um refugiado é sempre um migrante cuja vontade de ser e estar de forma diferente tem a força necessária para romper fronteiras: primeiro, romper as fronteiras interiores pela decisão individual de partir, que se sobrepõe à opção de ficar; segundo, romper fronteiras sociais, principalmente no seu núcleo familiar, provocando separações, temporárias ou definitivas, reunificações e regressos mais ou menos anunciados logo no início da partida; terceiro, romper fronteiras nacionais, hoje cada vez mais debilitadas pela força da mobilidade de enormes massas humanas que, nos cinco continentes, desafiam a ordem internacional do estado-nação.

Não é pois difícil associar a imagem de um refugiado à de um migrante, do mesmo modo que não nos é difícil perceber que existem fluxos de refugiados que se inserem em movimentos migratórios mais vastos, alguns dos quais assumem as características de uma diáspora. Este é um conceito de utilização cada vez mais frequente para descrever situações muito diversas, mas que nos atrevemos a considerar como uma realidade migratória que se define em três dimensões essenciais, tendo no seu centro a ideia de dispersão: dimensão espacial, pois implica a existência de fluxos migratórios tendo por destino uma variedade significativa de territórios; dimensão temporal, na medida em que envolve uma migração que se prolonga por várias gerações, atravessando diferentes conjunturas históricas; dimensão relacional, porque faz emergir uma complexa rede de trocas, comunicações e laços de pertença entre as diferentes comunidades dispersas e entre estas e o território de origem. Mas, recomecemos pelo princípio.

Alfredo Gomes Dias, Refugiados de Xangai. Macau (1937-1964). Fundo Documental, Macau, Instituto Cultural do Governo da RAEM/Arquivo de Macau, 2016

Diáspora Macaense. Territórios, Itinerários e Processos de Integração (1936-1999)

O estudo que temos vindo a desenvolver sobre esta temática permitiu identificar dois grandes períodos, separados pela II Guerra Mundial. O primeiro foi alvo de uma investigação aprofundada no âmbito do Curso de Doutoramento finalizado na Universidade de Lisboa em 2012. Sob o título Diáspora Macaense. Macau, Hong Kong, Xangai (1850-1952), este trabalho debruçou-se sobre os fluxos migratórios macaenses, iniciados em 1842, tendo Macau como principal território de origem, e Hong Kong e Xangai como principais territórios de destino.

Uma vez concluída esta investigação, desenhou-se a possibilidade de lhe dar continuidade, incidindo agora naquele que consideramos ser o segundo período da diáspora macaense e que se estende, grosso modo, pela segunda metade do século XX. Assim, Diáspora Macaense: territórios, itinerários e processos de integração (1936-1995) apresenta-se como um trabalho de continuidade sobre a diáspora macaense, para o qual se definiu uma problemática e se mobilizou um quadro conceptual que orientou o processo investigativo.

A problemática agora definida, centrada nos novos fluxos migratórios desenhados no âmbito da diáspora macaense a partir da década de 1940, valoriza as continuidades e as rupturas que a diferenciam do período anterior: o prolongamento no tempo até ao final do século XX, mantendo-se o suporte das redes sociais constituídas em torno das famílias; a sequencialidade dos itinerários, partindo dos segmentos migratórios anteriores para outros que conduzem a comunidade a novos destinos; e o aumento do nível de dispersão territorial, sendo de salientar, como principais países receptores, EUA, Canadá, Brasil e, ainda, Portugal, Austrália e Grã-Bretanha.

Alfredo Gomes Dias, Diáspora Macaense. Territórios, Itinerários e Processos de Integração (1936-1999), Macau, Instituto Cultural do Governo da RAEM, 2016

Refugiados de Xangai (1937-1964)

Antes de ser um tema de estudo, a realidade social vivida pelos refugiados macaenses de Xangai deve ser analisada, em primeiro lugar, pelas suas características sociais, marcadas pela dor, pelo sofrimento e pelas dificuldades de viver um quotidiano com padrões mínimos de dignidade. Mas deve também ser realçado o papel desempenhado pela cidade de Macau no acolhimento de centenas de pessoas que, fugindo a uma situação de guerra, optaram por regressar às suas origens. Por isso, a história dos Refugiados de Xangai é, também, uma história de solidariedade e de compromisso social.

A exposição REFUGIADOS DE XANGAI. MACAU (1937-1964) revela ao público e, em particular, aos investigadores um importante espólio documental imprescindível para conhecer e analisar um fenómeno social migratório que se insere no movimento mais amplo da diáspora macaense. Trata-se de uma migração com especificidades próprias, mais forçada por condicionalismos externos conjunturais do que pela vontade própria de homens, mulheres e famílias que nela participaram.

As dezenas de processos com milhares de documentos sobre este tema são, no seu conjunto, um importante legado que o AHM deixa às gerações mais jovens, de modo a que estas reconheçam que o seu futuro se constrói, não só com o conhecimento sobre o seu passado mais próximo, mas também sobre o seu passado mais longínquo.

Alfredo Gomes Dias, Refugiados de Xangai. Macau (1937-1964), Macau, Instituto Cultural do Governo da RAEM/Arquivo de Macau, 2015.

Macau no Percurso de Sun Yat-sen

Por vezes, são os detalhes que fazem a diferença na história dos grandes personagens que marcaram a vida dos povos e das nações.

Sun Yat-sen é a figura histórica que se confunde com o processo de fundação da China Republicana, nos anos de transição para o século XX, numa época de grandes mudanças políticas em todo o mundo, por onde foram emergindo relevantes nomes dos movimentos nacionalistas que abalaram os velhos pilares do mundo colonial como, por exemplo, Ho Chi Minh (1890-1969) no Vietname, Mahatma Gandhi (1869-1948) e Pandit Nehru (1889-1964) na Índia, e Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) na Turquia. Os estudos sobre a vida de Sun Yat-sen e sobre o seu papel na construção da China contemporânea vão-se sucedendo, revelando que estamos perante uma fonte inesgotável de problemáticas e análises que nos ajudam a compreender a história da China republicana.

Macau é uma cidade portuária que durante quatro séculos e meio se manteve sob administração portuguesa, fruto do encontro entre a história de duas nações – a China e Portugal –, e é também um pequeno ponto de passagem no longo itinerário revolucionário de Sun Yat-sen. Todavia, a relevância histórica de um evento ou de um local não está dependente da sua extensão temporal mas, fundamentalmente, no contributo que ofereceu ao processo histórico em que participou.

Sun Yat-sen passou por Macau e, nesta cidade, deu continuidade ao seu projecto político de modernização da China, o qual se traduziu num programa assente nos Três Princípios do Povo: nacionalismo, democracia e bem-estar do povo. Pequenos locais, breves encontros, organizações que nasceram e se esfumaram, ao ritmo de uma revolução que iria transformar profundamente a milenar China imperial. Locais e passagens que ajudaram a construir a trama onde se teceu a contribuição de Macau para que o pensamento e a acção políticos de Sun se concretizassem, finalmente, na proclamação da República nos anos de 1911 e 1912.

A região do sul da China, onde Macau se insere, foi um dos importantes palcos do movimento nacionalista e republicano chinês. Nos Estados Unidos da América, no Japão e em Guangdong construíram-se importantes redes entre os diferentes núcleos reformistas e revolucionários que, em grande medida, pela acção de Sun Yat-sen, se estenderam ao Nanyang, onde se reuniram apoios humanos e materiais para a causa nacionalista e republicana.

As passagens de Sun Yat-sen por Macau e a actividade revolucionária que nesta cidade se desenvolveu viveram-se neste contexto de profundas mudanças políticas, a partir de 1911, desde a Revolução do Duplo Dez até ao movimento de oposição a Yuan Shi-kai. Uma cidade regra geral esquecida pela historiografia que se dedica ao estudo da biografia de Sun Yat-sen e do republicanismo chinês, como tão bem sublinha Vincent Ho neste livro. De certo modo, este trabalho que agora se publica permite ajudar a colocar Macau no mapa da revolução republicana chinesa e no percurso político de Sun Yat-sen, não esquecendo outros personagens que com ele conviveram diretamente ou que alinharam nas fileiras revolucionárias que deram corpo ao seu pensamento político.

Este reposicionamento de Macau na história da China republicana concluiu-se com a apresentação do documento que se encontra nos arquivos da Santa Casa da Misericórdia de Macau, o qual nos oferece mais um detalhe sobre a passagem de Sun Yat-sen por esta cidade. O “termo de arrendamento das casas Nº 14a sitas no Largo do Senado”, celebrado no dia 26 de Agosto de 1893 e assinado por Sun Yat-sen, presente num dos livros de registo da Santa Casa, constitui mais uma peça que, entre outras, nos ajuda a conhecer e a compreender a relevância da cidade de Macau na vida e na obra daquele que é considerado como o grande dirigente da China republicana. Mais um detalhe na vida de uma grande figura histórica.

Vincent Ho e Alfredo Gomes Dias, Macau no Percurso de Sun Yat-sen, Macau, Santa Casa da Misericórdia de Macau, 2015.

Diáspora Macaense. Macau, Hong Kong, Xangai (1850-1952)

Tendo na sua sustentação uma potência colonial secundária no mapa-mundo dos impérios (Portugal) e face às debilidades económicas acentuadas com a rivalidade esmagadora de uma cidade próxima (Hong Kong), o envolvimento de Macau nas mudanças operadas na China passou, em larga medida, pelo início de um movimento migratório que se dirigiu para Hong Kong e Xangai, mas que se prolongou no tempo e dispersou no espaço, acabando por assumir as características de uma diáspora. Foram os homens e as mulheres que emigraram, primeiro para aquelas duas cidades chinesas, depois para a Europa, América, Austrália e África, que projectaram Macau no Mundo, dando uma grande dimensão a uma pequena comunidade luso-asiática, cristalizada em Macau e nalguns núcleos urbanos vizinhos. Uma comunidade que construiu a sua identidade absorvendo as características das diversas origens étnicas que participaram, ao longo dos séculos, na sua constituição, gerando uma cultura própria, fruto de uma miscigenação de séculos de convívios e confrontos. Uma identidade que poderá estar hoje ameaçada, porque vulnerável à presença humana e económica do gigante chinês, ou capaz de resistir ao estilo de David e Golias, porque também ela se poderá agigantar se for capaz de afirmar a universalidade das suas origens através da universalidade da sua presença no mundo.

Deste modo, o estudo da diáspora macaense, aprofundado pela investigação do caso da emigração que ocorreu entre Macau e Xangai (1850-1952), afigura-se-nos hoje como um possível contributo para uma reflexão fundamentada sobre aquelas duas questões que hoje, na primeira década do século XXI, preocupam a comunidade macaense que vive, na sua terra-mãe, os desafios gerados pela sua integração política e económica numa China, também ela, cada vez mais vocacionada a ocupar um lugar liderante no mundo pós-Guerra Fria.

Alfredo Gomes Dias, Diáspora Macaense. Macau, Hong Kong, Xangai (1850-1952), Lisboa, CCCM/Fundação Macau, 2014.

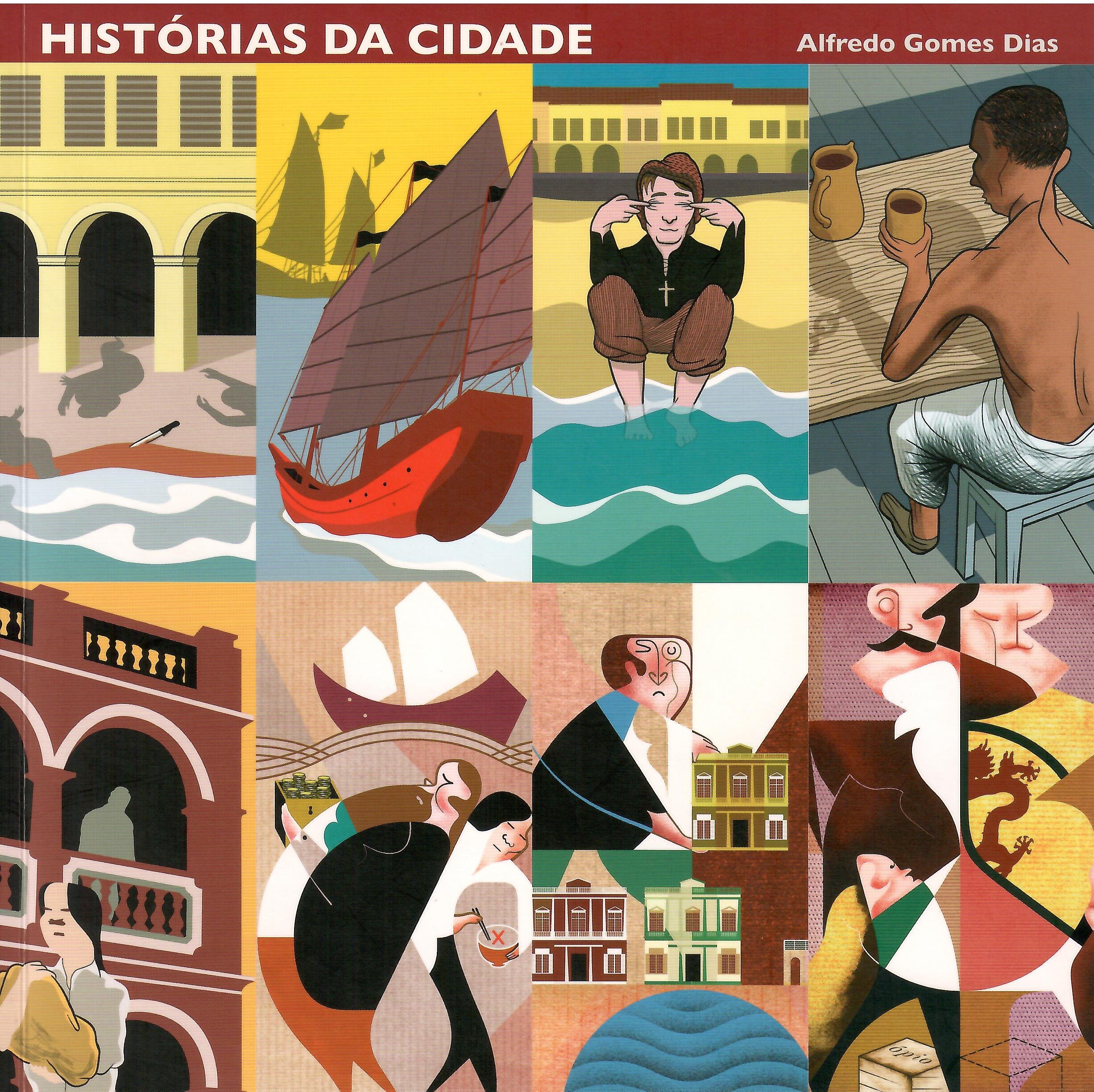

Histórias da Cidade

Escrever as Histórias da Cidade é construir um puzzle que, logo de início, sei estar incompleto. As escassas peças disponíveis permitem-me espreitar a rua, o bazar, a praia, a embarcação onde as acções se desenrolam. Permitem-me também conhecer o nome, a profissão e um ou outro detalhe da vida das personagens. Uma vez reunidas as peças, fico com um inimaginável prazer de as colocar no seu lugar relativo, reconstruindo a trama de uma das muitas Histórias da Cidade. Os espaços em branco são preenchidos no respeito pela razão possível. O sentido, as interpretações e os comentários, à primeira vista laterais, reservo-os para a minha liberdade de pensar e de sentir. São os espaços onde me sinto na História que escrevo.

Escrever cada uma das Histórias da Cidade é uma forma de sentir o pulso de Macau, de conhecer as razões mais profundas da sua existência e de ouvir bater o coração de todos aqueles que, anonimamente, colocaram cada uma das pedras que, no silêncio, continuam ainda hoje a testemunhar a História de um Povo.

Alfredo Gomes Dias, Histórias da Cidade, Macau, Livros do Oriente, 2006.

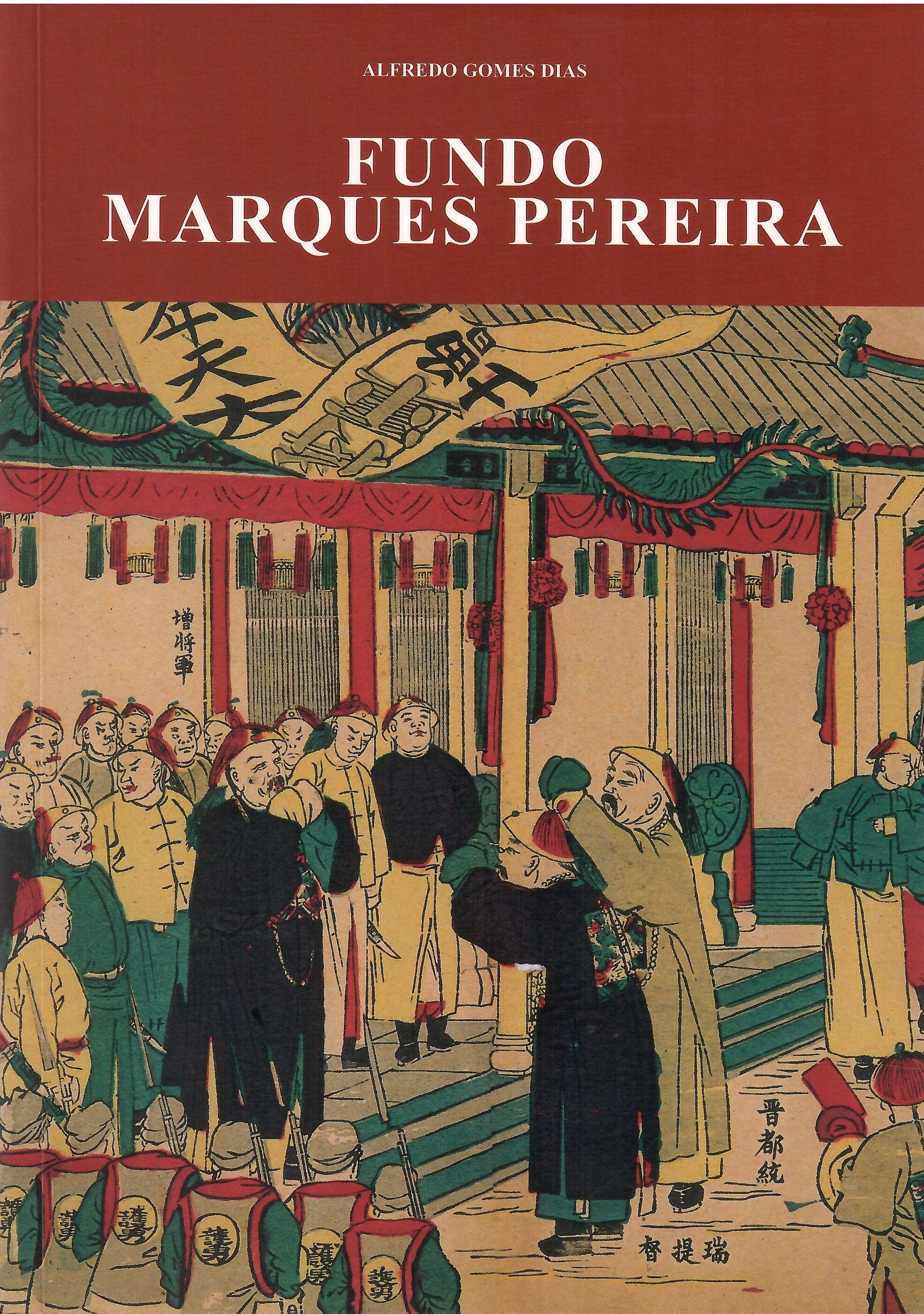

Fundo Marques Pereira

Poderemos apontar dois factores que influenciaram e condicionaram o pensamento de Marques Pereira sobre os diversos temas a que se dedicou:

i) as especificidades da conjuntura política em que exerceu a sua actividade em orgãos da administração de Macau ou através do periódico Ta-Ssi-Yang-Kuo;

ii) o período de transição que conheceu na sua fase final e que viveu dia-a-dia de uma forma intensa (chegou a Macau em 1859), assumindo como referência os anos de governo de João Maria Ferreira do Amaral.

Em relação ao primeiro factor, parece-nos evidente que os textos produzidos, como o Relatório da Emigração Chinesa em Macau (1861) e o Relatório das Atribuições da Procuratura dos Negócios Sínicos da Cidade de Macau (1867), surgiram na sequência dos cargos que ocupou a partir de 1860: em Maio desse ano ocupa o cargo de Superintendente da Emigração Chinesa e, em 31 de Dezembro de 1865, foi nomeado Procurador dos Negócios Sínicos. Dois textos que revelam como Marques Pereira soube aproveitar a sua passagem por estes lugares da administração para cultivar um profundo conhecimento dos problemas que mais de perto afectavam a Cidade. Textos que ainda hoje são considerados fundamentais quando se pretende desenvolver um estudo sobre aqueles dois temas. Por outro lado, os trabalhos As Alfândegas Chinesas de Macau (1870) e O Padroado Português na China (1873), tendo origens diversas, reflectem o estudo e a dedicação de alguém que se recusou a silenciar a sua opinião perante acontecimentos políticos controversos, que estavam longe de gerar unanimidades e consensos. O segundo factor, remete-nos para uma herança política assumida por António Feliciano Marques Pereira e que, do nosso ponto de vista, vai influenciar de uma forma determinante todos os seus estudos e toda a sua actividade político-administrativa: o governo de João Maria Ferreira do Amaral, considerado como o Ano Zero da conquista da autonomia do Estabelecimento de Macau, o exemplo a seguir para afirmar a presença portuguesa junto do Império da China e das restantes potências ocidentais que, entretanto, consolidavam a sua presença no Extremo-Oriente.

Alfredo Gomes Dias, Fundo Marques Pereira, Lisboa, Fundação Oriente, 2003.

Documentos relativos às greves de Hong Kong e Cantão e suas influências em Macau (1922-1927)

A implantação do regime republicano na China, durante a revolução de 1911, pôs fim a um império milenar e abriu uma profunda crise política, social, económica e cultural, acabando por provocar o desmembramento do Império.

Estes primeiros anos da república chinesa foram marcados por dois nomes: Sun Yat-Sen e Yuan Shih-k'ai. Este último, ligado ao regime imperial, assumiu o cargo de primeiro presidente da jovem república chinesa em Fevereiro de 1912, depois de obter a renúncia do Imperador e de afastar Sun Yat-Sen do cargo de presidente provisório.

Com o suporte económico do ocidente, afastou todos os rivais que tentaram diminuir o seu poder, até que, em 1915, ensaiou um retorno ao regime imperial, provocando a revolta de oito províncias do sul e oeste da China, com Yunnan a proclamar a sua independência em 25 de Dezembro. Yuan Shih-k'ai morreu em 6 de Junho de 1916 e com ele desfez-se também o seu sonho imperial.

Abriu-se então um período de cerca de 10 anos – de 1916 a 1926 – que assistiu ao renascer dos desejos de autonomia das províncias, particularmente as do sul da China, em contraposição com as do norte, normalmente fiéis ao poder instalado em Pequim. Foi o período dominado pelos “senhores da guerra” que conduziu a China a um período de profunda instabilidade, num ciclo que se repetiu ao longo da milenar história chinesa: os períodos de crise corresponderam sempre ao desmembrar do império que se reunificava quando se instalava de novo uma dinastia forte e centralizadora.

Mas, se quisermos de facto manter a nossa atenção na década de 20, podemos talvez afirmar que ela começou antecipadamente em 1919, mais concretamente a 4 de Maio. Neste dia, uma manifestação de estudantes em Pequim contra a cedência ao Japão dos direitos que a Alemanha possuía na província de Shantung – na sequência do termo da I Grande Guerra – transformou-se num forte movimento nacionalista que, em poucas semanas alastrou para Cantão, Xangai e outras cidades importantes da China: o “Movimento 4 de Maio” determinou, em grande parte, a evolução política na República Chinesa.

Enquanto Sun-Yat-Sen se ocupava em reerguer o Kuomintang (Partido Nacionalista) retomando os três objectivos da revolução republicana (nação, democracia e reforma social), Chen Du-Xiu (um dos homens fortes do “Movimento 4 de Maio”), Mao-Tsé-tung e outros revolucionários, num total de doze elementos, fundam em Xangai o Partido Comunista Chinês.

A aliança entre nacionalistas e comunistas foi a escolha possível para Sun-Yat-Sen conseguir acabar, em poucos anos, com os “senhores da guerra” e trazer de volta à China a sua unidade e a sua independência.

Cruzam-se aqui os interesses imediatos do nacionalismo chinês com os interesses estratégicos do governo soviético, o que se traduz numa real aproximação entre russos e chineses. A diplomacia soviética pressionou o jovem Partido Comunista Chinês a aceitar a aliança com o Partido Nacionalista, exigiu a Sun-Yat-Sen a ocupação da Mongólia e, em Outubro de 1923, o diplomata Borodin deslocou-se à China para concretizar o apoio técnico e militar dos soviéticos, particularmente no capítulo da formação de quadros, entre os quais irá aparecer o nome de Chiang Kai-Chek.

Sendo uma aliança táctica, o acordo entre nacionalistas e comunistas vê o seu fim precipitar-se com o falecimento de Sun Yat-Sen em 1925. O seu sucessor, Chiang Kai-Chek entrou em ruptura com o Partido Comunista, quer porque precisava de contrariar o movimento revolucionário de 1925-1926 em Xangai, Cantão e Hong Kong, quer porque, entre 1926 e 1927, conseguiu pacificar o norte do país e reunificar a China. Seguiu-se então o corte com o Partido Comunista que foi ilegalizado, as movimentações operárias foram combatidas e a ocupação de Cantão pelos comunistas durante três dias, em Dezembro de 1927, foi ferozmente reprimida. Neste mesmo mês Chiang Kai-Chek estabeleceu em Nanquim a capital da China.

Mas também a jovem república portuguesa vivia uma fase de grande instabilidade política, conhecendo governos sucessivos, que se reflectiu no número de governadores que Macau conheceu neste período. Entre 1922 e 1927 passaram pela governação a Cidade Henrique Monteiro Correia da Silva, Luís António de Magalhães Correia (Encarregado de Governo), Rodrigo José Rodrigues, Joaquim Augusto da Silva (Encarregado de Governo), Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhães, Hugo Carvalho de Lacerda Castelo Branco (Encarregado de Governo) e Artur Tamagnini de Sousa Barbosa.

Contudo, a explicação da complexidade deste período não se pode reduzir ao modo como foram evoluindo as políticas internas chinesa e portuguesa.

A década de 20 é filha do pós-guerra. Em 1919 nasceu a Sociedade das Nações, tentando criar novas fórmulas que garantissem a paz mundial mas reflectindo a mundialização da política internacional que, até então, se centrava fundamentalmente na Europa. Novas e velhas alianças reestruturaram-se num novo contexto internacional que viu emergir outras nações como a potência americana, com quem a Grã-Bretanha e a França passaram a partilhar o diálogo e as principais decisões da cena internacional.

(…)

Alfredo Gomes Dias, Documentos relativos às greves de Hong Kong e Cantão e suas influências em Macau (1922-1927). In António Vasconcelos Saldanha (Coord.), Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China. Série Especial, Volume IV, Macau, Fundação Macau/Universidade de Macau, 2000.

Documentos relativos à neutralidade portuguesa durante a Revolta Taiping e as Novas Guerras do Ópio (1850-1860)

Quando Isidoro Francisco Guimarães assume o governo de Macau em 1851 encontra um Estabelecimento a tentar sarar diversas feridas deixadas em aberto na década anterior, provocadas fundamentalmente pela I Guerra do Ópio e pela gestão governativa de João Maria Ferreira do Amaral. Foram os anos do confronto directo com o Império Chinês. Primeiro assumido e liderado por uma Grã-Bretanha sequiosa de se afirmar como uma grande senhora dos mares e do comércio no extremo-oriente. Depois, a política do confronto e do "facto consumado" adoptadas por Ferreira do Amaral entre 1846-1849 e que criaram um momento único, de grande fragilidade, na história das relações luso-chinesas.

Do lado chinês dava-se continuidade a um processo de enfraquecimento contínuo do Império. Após alguns anos de calma relativa, sempre com alguma tensão política originada com o primeiro conflito sino-britânico, o Celeste Império viu germinar no seu seio uma das mais violentas revoltas internas que a sua milenar história conheceu: a revolta Taiping.

A esta, depois de 1856, vieram juntar-se os novos confrontos militares com as potências ocidentais (desta vez, as forças aliadas da Grã-Bretanha e da França) que acabaram por consolidar as conquistas alcançadas e consubstanciadas no tratado de Nanjing de 1842.

A revolta Taiping e as novas Guerras do Ópio vão dominar a evolução política do Império e, ao mesmo tempo, condicionar as relações da China com as nações ocidentais e também com Portugal. Neste último caso, Macau continuou a surgir como uma ponte entre os interesses portugueses radicados no extremo-oriente e os esforços chineses para garantirem o controlo político e económico do espaço que o Estabelecimento representava.

(…)

Alfredo Gomes Dias, Documentos relativos à neutralidade portuguesa durante a Revolta Taiping e as Novas Guerras do Ópio (1850-1860). In António Vasconcelos Saldanha (Coord.), Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China. Série Especial, Volume II, Macau, Fundação Macau/Universidade de Macau, 1998.

Documentos relativos à neutralidade portuguesa durante a I Guerra do Ópio (1839-1842)

O trabalho que agora se apresenta reune os documentos que consideramos mais significativos para se compreender o modo como Macau viveu o quotidiano do primeiro conflito sino-britânico. Tem como núcleo central os fundos documentais do Ministério dos Negócios Estrangeiros - que se encontram depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo - aos quais juntámos outros documentos dispersos que nos parecem fundamentais para termos uma visão de conjunto sobre os acontecimentos que ocorreram entre 1839 e 1842.

É para nós por demais evidente a importância desta colecção de documentos, uma vez que consideramos que, com a I Guerra do Ópio, inicia-se o período de transição para contemporaneidade de Macau, período que se prolonga até 1862, ano da assinatura do tratado não ratificado de Tianjin.

A posição de Macau perante a I Guerra do Ópio pode ser resumida numa simples palavra: neutralidade. Esta é sem dúvida a grande opção assumida pelo Estabelecimento e é, por isso, a questão que importa analisar com mais cuidado. Os contornos desta neutralidade encerram dentro de si o percurso das relações luso-chinesas até 1839/42 e vão transformar-se numa constante no futuro que então se iniciou.

(…)

Alfredo Gomes Dias, Documentos relativos à neutralidade portuguesa durante a I Guerra do Ópio (1839-1842). In António Vasconcelos Saldanha (Coord.), Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações entre Portugal e a China. Série Especial, Volume I, Macau, Fundação Macau/Universidade de Macau, 1998.

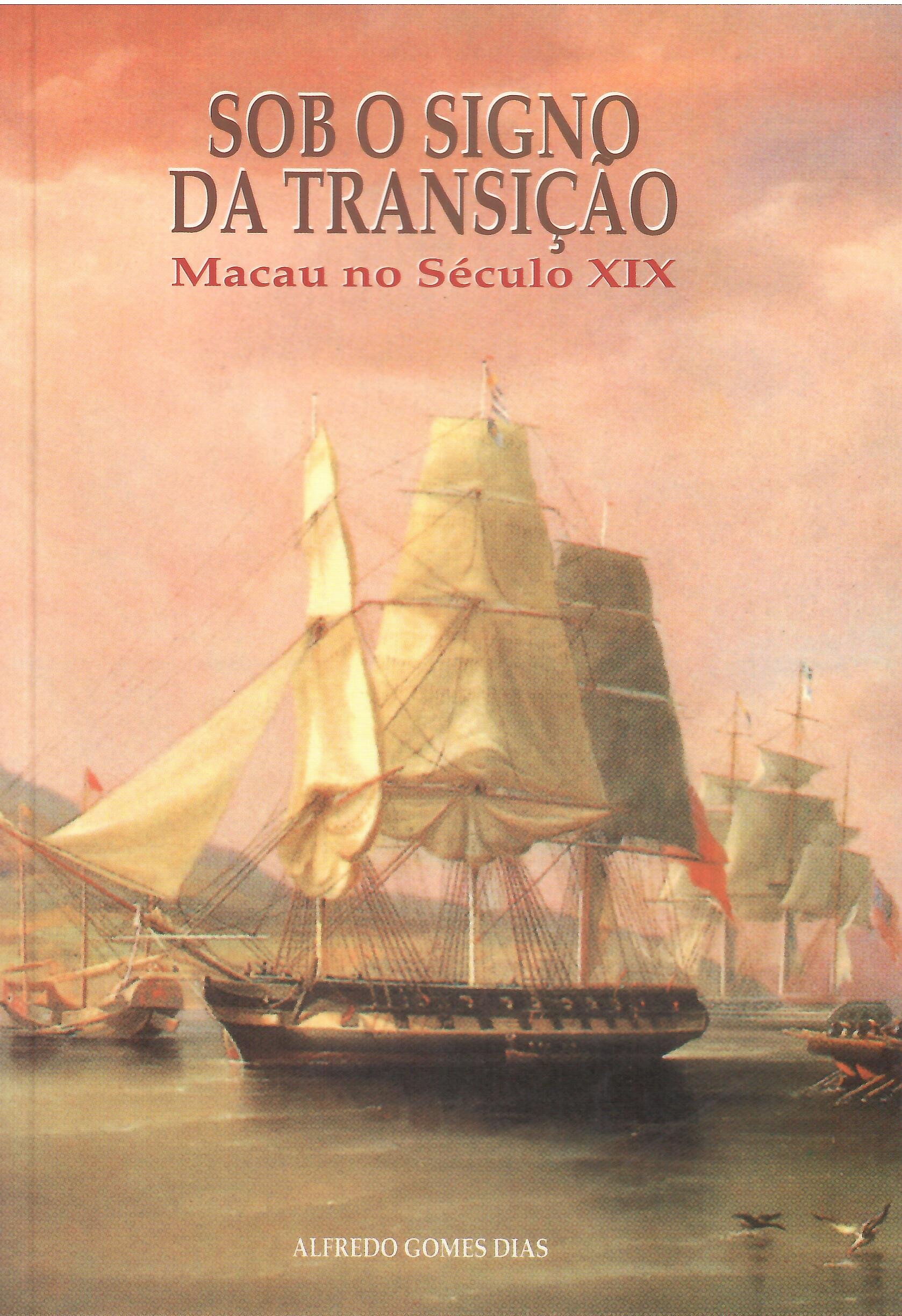

Sob o Signo da Transição. Macau no Século XIX

Após a I Guerra do Ópio seguiu-se o período negocial de 1843/44 no qual Adrião Acácio da Silveira Pinto assumiu um particular protagonismo, ao lado do comissário imperial Qi Ying. Depois foram os tempos de João Maria Ferreira do Amaral com tudo o que significou o seu governo na "conquista" de Macau e no deteriorar das relações com a China. Após um período de instabilidade em que Macau procurou encontrar um novo caminho para se relacionar com a China, Isidoro Francisco Guimarães assumiu o cargo de governador de Macau, abrindo um longo período de estabilidade governativa no Estabelecimento, mantendo-se à frente dos destinos da Cidade durante cerca de doze anos.

Tentando encontrar uma saída para a instabilidade em que Macau mergulhou desde o governo e, particularmente, desde o assassinato de Ferreira do Amaral, Isidoro Guimarães tentou recuperar financeiramente o Estabelecimento, restabelecer as relações com a China, política e diplomaticamente e, ainda, reposicionar Macau no novo contexto regional do extremo-oriente.

Após este período agitado entre guerras, Macau voltou a conhecer o perigo da instabilidade entre 1856 e 1860 quando as potências "aliadas" do ocidente, com especial destaque para a Grã-Bretanha e a França, reacendem o conflito com o Celeste Império. À semelhança do que havia acontecido durante a I Guerra do Ópio, Macau foi obrigado, mais uma vez, a definir-se num conflito que lhe passou ao lado, mas que acabaria por trazer profundas consequências políticas e económicas para o seu futuro mais imediato.

Alfredo Gomes Dias, Sob o Signo da Transição. Macau no Século XIX, Macau, IPOR, 1998.

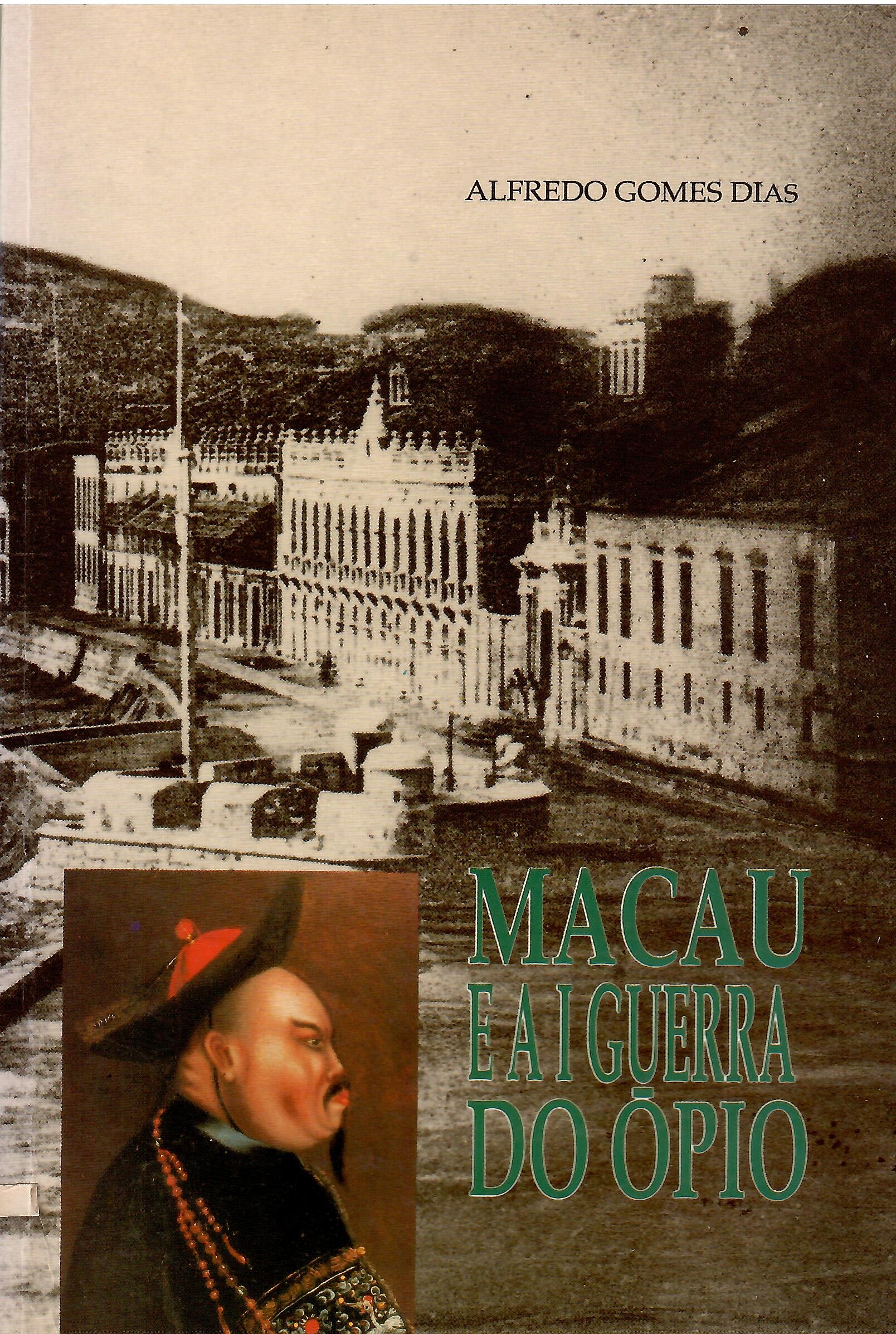

Macau e a I Guerra do Ópio

O ano de 1839 é um momento privilegiado para reflectirmos sobre o que foi a presença portuguesa em Macau no século passado, a qual, apesar dos momentos difíceis que teve de enfrentar, sobreviveu por mais cento e cinquenta anos.

Quando no terceiro dia desse ano o oficial Lin foi nomeado pelo Governo de Pequim Alto Comissário Imperial em Cantão, tendo por principal missão acabar com o tráfico do ópio, os acontecimentos precipitaram-se indo desembocar naquela que ficou conhecida como a "I Guerra do Ópio". A repressão àquele tráfico já se havia iniciado nos anos anteriores ainda que de forma pouco eficaz e convincente mas os seus efeitos já se faziam sentir no movimento portuário de Macau.

Esta Cidade não vai ficar à margem do conflito que opôs ingleses e chineses. Viveu, pelo contrário, um período de grande tensão política e económica perante a ameaça constante de encerramento do seu porto, de expulsão dos seus habitantes ou da sua ocupação militar.

Deste modo, os acontecimentos que imediatamente antecedem a guerra de 1839-42, exactamente por se tratar de um momento de crise reflectem, por um lado, o tipo de relações existentes entre a Cidade e o Celeste Império no século de oitocentos e, por outro lado, permitem definir o posicionamento das autoridades portuguesas de Macau face ao conflito, tentando sempre encontrar um ponto de equilíbrio que possibilitasse a permanência da bandeira portuguesa naquele território, apesar das pressões chinesas e britânicas.

Alfredo Gomes Dias, Macau e a I Guerra do Ópio, Macau, IPOR, 1993.